Pierre PELOT à la télévision

Filmographie

| R.32 | Les Étoiles ensevelies | 1974 | TV | 1 |

| R.53 | Le Pain perdu | 1977 | TV | 2 |

| R.87 | Fou comme l'oiseau | 1983 | TV | 3 |

| R.55 | Du plomb dans la neige | 1983 | Paint Box | 4 |

| R.63 | Le Pantin immobile | 1985 | TV | 5 |

| La Mission ou L'Aube des rats | 1986 | TV | 6 | |

| Le Matin des jokers | 1987 | TV | 7 | |

| Femme de voyou | 1991 | TV | 8 | |

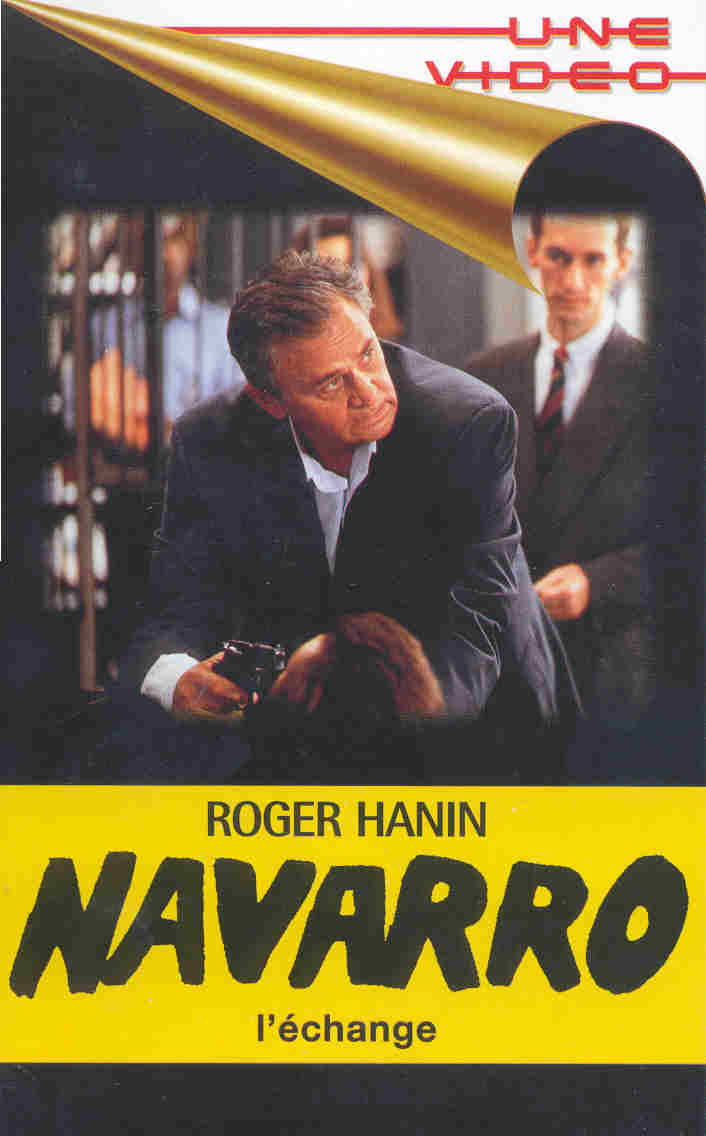

| Navarro : L'Échange | 1993 | TV | 9 | |

| La Nuit de l'invasion des nains de jardins venus de l'espace | 1997 | Court | 10 | |

| R.143 | Le Chant de l'homme mort | 1998 | TV | 11 |

| La Pierre à marier | 2000 | TV | 12 |

Le Monde

3 décembre 1989

Femme de voyou, de Georges Birtschansky

L'amour en détention

L'adage est de Livrozet lui-même, livré brut et serré comme les cafés sur la table du bistrot : Plus ils sont d'origine modeste, plus ils sont méditerranéens, et plus les hommes sont machos. Comme lui-même cumule ces deux qualités, on en déduit que Serge Livrozet n'est qu'un affreux macho. N'était, précise, peiné, le gentil libertaire : Avant de rencontrer Foucault, Sartre et les féministes... Mais Pierre-Loup Rajot, son double qui promène Gabrielle Lazure dans la clarté brumeuse du canal de l'Ourcq, a encore, comme le Serge de la fin des années 60, le bras solide et le regard d'acier du vrai dur. Il tient Annie serrée contre lui, elle s'abandonne et ne commande plus du tout ses pas. Annie n'ose pas dire qu'elle est fatiguée : ses interminables errances rue de Flandre sont un peu, écrira-t-elle dans son livre, comme un chemin de croix pour atteindre l'homme qu'elle aime.

Une femme de voyou, de toute façon, n'a rien à dire. D'où la force du livre écrit (très mal écrit, mais peu importe) par Annie Livrozet (1) sur les conseils de son mari. Trois ans après leur rencontre, Serge, balancé par un pote, en prend pour au moins quatre années de ballon. Et tandis que les lettres qu'elle reçoit de prison sont pleines de mots retenus, d'une réserve pudique imposée par la censure, Annie exploite les vertus thérapeutiques de l'écriture. C'est ce texte cru, très personnel (il est écrit à la première personne) mais pas très féminin, que Georges Birtschansky a adapté pour FR 3-Lille et la maison canadienne Minitel Productions.

Annie Livrozet a été largement consultée. Elle a parlé de Serge, dont elle s'est séparée, sans inimitié ni amitié, mais avec respect, confie Birtschansky. L'essentiel, pour elle, était de raconter cette éducation nécessaire à toute femme de braqueur pour que, le jour où son compagnon tombe, elle puisse supporter.

Serge, promu conseiller technique de Femme de voyou, a assisté à l'ensemble du tournage. Il a fait répéter les Rajot et Lazure, les flics et les matons. Sur le même coin de table qui servira à une prochaine prise, il parle vite et longtemps, comme ceux qui ont eu la parole coupée pendant de longues années : de 1961 à 1965, de 1968 à 1972 (époque pendant laquelle se déroule l'action et où il fonde le Comité d'action des prisonniers), du 27 août 1986 au 13 mars 1987. Il est, ce jour-là, en liberté provisoire. La fin du tournage a presque coincidé avec son acquittement (voir Le Monde du 17 novembre 1989).

Il n'aurait pas voulu, explique-t-il, d'un film manichéen, avec un voyou beau comme un soleil. Lanvin, pressenti un moment pour un scénario de cinéma, lui semblait trop brute, décidément. Rajot, acteur non marqué, lui parait bien meilleur. Gabrielle Lazure, belle et fragile, est la vraie héroine du film, celle qui souffre, celle qui attend. La prison est tout à fait supportable si l'on est un voyou, résume Birtschansky au risque de choquer.

Avec Pierre Pelot, l'auteur de L'Eté en pente douce, Birtschansky a porté ce projet dans son coeur pendant près de six ans. Il s'est plongé dans les lettres que Bruno Sulak a écrites à sa soeur - une formation de militaire comme Serge, mais avec peut-être, en plus, une élégance que ce dernier n'a pas. Livrozet n'est pas non plus Knobelspiess : trop tragique, dit Birtschansky. En outre, Sulak et Knobelspiess ont en commun la haine de ceux qui n'ont jamais réussi à sortir. Reste que, dans chaque cas, la personnalité de l'homme se dissout peu à peu avec les jours passés en prison.

Birtschansky a filmé par petites touches les cavales, les parloirs. Il a préféré les petites séquences de climat, comme cette marche entre Cchien et loup, entre les anneaux d'amarrage. Livrozet, discret et pas grande gueule pour un sou, se sent bien. C'était avant la fin du tournage, avant que l'Empreinte ne vienne raconter la logique de la souricière, avant son acquittement. Un poids de quarante mois qui, dit-il, lui laisse aujourd'hui comme un vide.

Page créée le samedi 14 juillet 2013. |